Les bioinsecticides, miracle ou mirage ?

Publié par Echosciences Grenoble, le 1 octobre 2020 1.6k

Par Guillaume Tetreau, Université Grenoble Alpes (UGA)

Cet article est publié dans le cadre de la prochaine Fête de la science (qui aura lieu du 2 au 12 octobre 2020 en métropole et du 6 au 16 novembre en Corse, en outre-mer et à l’international) dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition aura pour thème : « Planète Nature ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr.

Notre relation avec les insectes – qu’ils soient considérés comme des alliés ou des ennemis – a rythmé l’évolution des sociétés humaines.

À leurs côtés, insectes pollinisateurs en tête, nous avons pu développer l’agriculture, produire soie et miel grâce à la domestication des chenilles et des abeilles. Mais nombre d’insectes nous posent des problèmes et l’agriculture a, depuis des siècles, été fortement affectée par les chenilles ou les criquets, leurs attaques dévastant des hectares de champs et causant disettes et famines.

D’autres, à l’image des moustiques, peuvent transmettre des pathogènes responsables de maladies mortelles pour l’homme telles que la malaria, la dengue ou la fièvre jaune. Une situation qui constitue un fardeau sanitaire, social et économique majeur pour les pays touchés, tout particulièrement dans les zones tropicales et intertropicales du globe.

La nécessité de contrôler les populations d’insectes nuisibles est apparue très tôt dans l’histoire de l’humanité. Mais cette lutte a connu son véritable essor au moment de la Seconde Guerre mondiale, notamment avec l’utilisation massive du DDT.

Perçu (et vendu) comme un véritable « produit miracle » antimoustiques, il a été épandu dans le monde entier, permettant d’éradiquer la malaria dans de nombreux pays, comme en Europe et en Amérique du Nord. Cette super efficacité ne fut cependant pas sans contreparties, les moustiques ayant rapidement développé des résistances au produit.

Ironiquement, alors que le chimiste Paul Hermann Müller recevait le prix Nobel en 1948 « pour sa découverte de la haute efficacité du DDT », des cas de résistance étaient déjà documentés.

C’est surtout pour sa faible spécificité que le DDT a été fortement critiqué et ce dès les années 1950 : ce produit impacte en effet l’ensemble de l’écosystème, entraînant notamment des diminutions dramatiques de populations d’oiseaux, une situation dénoncée par la biologiste Rachel Carson dans son livre Printemps Silencieux », paru en 1962 aux États-Unis.

Cette prise de conscience des risques potentiels de l’utilisation de pesticides pour la santé humaine et l’environnement a conduit à la recherche active d’alternatives, plus spécifiques et respectueuses de l’environnement.

Ces démarches ont contribué au développement et à l’essor des « bioinsecticides », présentés comme de véritables « balles magiques » (de l’anglais magic bullets), terme initialement introduit par Paul Ehrlich, en 1900 dans le domaine médical.

Mais, au fait, savez-vous ce qu’est un bioinsecticide ?

Les bioinsecticides, c’est bio, c’est bien ?

Dans « bioinsecticide », le préfixe « bio » signifie que cette substance est produite par un organisme vivant.

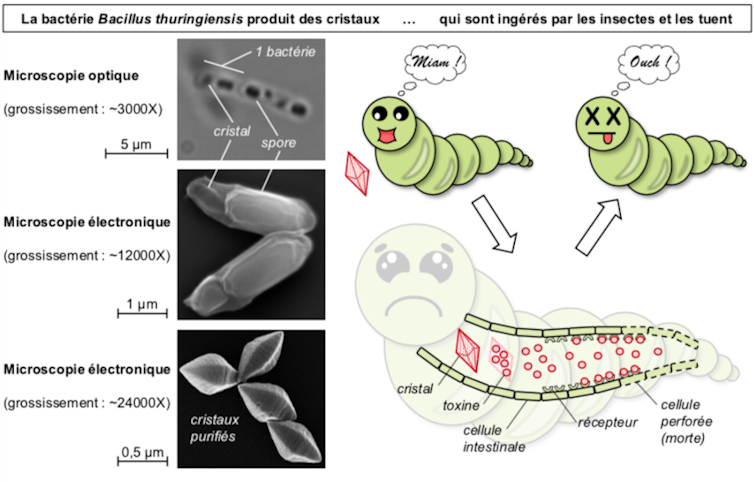

Les bioinsecticides représentent une part grandissante du marché des pesticides ; parmi eux, un organisme domine très largement : la bactérie Bacillus thuringiensis (Bt). Il en existe des centaines de souches et, à la suite de millions d’années d’évolution, chacune s’est spécialisée dans l’infection d’un groupe d’insecte particulier. Chaque souche synthétise ainsi un cocktail de molécules toxiques – appelées toxines – très spécifique de l’insecte cible.

Plusieurs souches découvertes dès le début du XXe siècle ont été commercialisées pour la protection des cultures agricoles (souche kurstaki, Btk) et pour la lutte antimoustiques (souche israelensis, Bti).

Leur efficacité, combinée à une grande spécificité permettant de limiter leur impact sur l’environnement, en font des alternatives de choix aux substances chimiques.

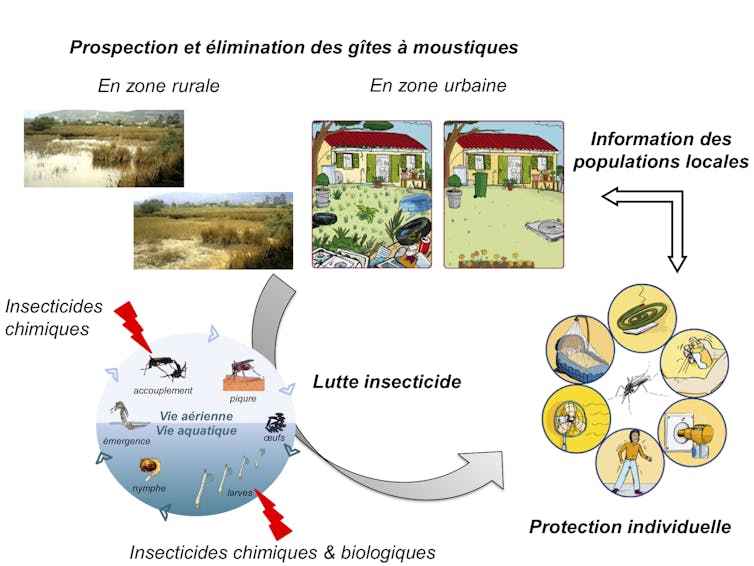

Ainsi, le Btk est largement utilisé contre la pyrale du buis et la chenille processionnaire ; et le Bti est le seul insecticide autorisé et commercialisé pour la démoustication au stade larvaire en Europe.

Pourtant, des voix se sont élevées pour protester contre l’utilisation du Bti dans des espaces naturels protégés, comme en Camargue ; des études récentes semblent suggérer d’autre part que la disparition des moustiques dans les milieux traités au Bti aurait des impacts non négligeables sur l’écosystème.

Les bioinsecticides ne seraient donc pas une solution miracle ?

Changer d’échelle pour mieux comprendre

Plutôt que de questionner la pertinence du fusil pour faire la guerre, questionnons la pertinence de la guerre elle-même.

Ainsi, les bioinsecticides – notamment basés sur la bactérie Bt – présentent un ratio avantages/inconvénients très positif, souvent bien supérieur aux insecticides chimiques. Néanmoins, qu’il soit biologique ou chimique, tout insecticide a pour objectif de réduire les populations d’un insecte cible. Et cela n’est pas sans conséquence.

Dans un écosystème, toute espèce est importante. Certaines peuvent effectivement avoir un « rôle » plus important que d’autres – on les appelle alors des « espèces clé de voûte » : leur disparition impacte dramatiquement l’équilibre de l’écosystème dans lequel elles vivent.

Même si les insectes qualifiés de nuisibles sont rarement des espèces « clé de voûte », elles ne sont jamais inutiles.

À quoi peut bien servir un moustique, me rétorquerez-vous ? De par leur abondance, ils constituent une source importante de nourriture dans l’eau, où les larves se développent, pour les libellules et les poissons ; mais également dans l’air, au stade adulte, pour les chauves-souris et les oiseaux. Ils participent en outre à la pollinisation de certaines plantes, comme les orchidées.

La question à poser est donc : pourquoi souhaitons-nous réduire les populations d’insectes nuisibles ? La question des moyens mis en œuvre pour y arriver étant secondaire.

Si l’on reprend le cas du moustique, la question ne peut pas se réduire à une simple problématique écologique ; les implications sont multiples – sociétales, économiques, sanitaires et politiques. Si, dans l’hémisphère Nord, les problèmes liés aux moustiques sont pour l’instant essentiellement axés sur la nuisance occasionnée et l’impact sur le tourisme, on observe une prise de conscience grandissante de l’importance de préserver les écosystèmes. Dans ce contexte, le risque, même minime, que représente le Bti pour l’environnement peut être perçu comme inacceptable par certains.

Dans l’hémisphère Sud, l’efficacité du Bti pourra a contrario être jugée trop faible en comparaison des insecticides chimiques, les aspects écologiques étant ici largement supplantés par les problèmes majeurs de santé publique, avec de véritables enjeux pour la survie des populations locales.

On le comprend, il n’existe aucune solution miracle.

Tout dispositif de régulation s’accompagne d’avantages et d’inconvénients, de recommandations pour des situations adaptées et de contre-indications.

Il convient donc de définir des objectifs clairs visant à combiner le(s) approche(s) adaptée(s) à chaque cas particulier. C’est ce que l’on appelle la « lutte intégrée ». Conceptualisée et appliquée dès les années 1970, cette approche prend en compte les exigences écologiques, économiques et toxicologiques.

Dans un contexte de crise de la biodiversité mondiale, avec notamment une chute dramatique des populations d’insectes, situés à la base de nos écosystèmes, une réflexion sur la nécessité de la lutte contre les espèces nuisibles et une diversification des outils paraît nécessaire.

Mais cela ne peut se faire que conjointement à des modifications du comportement de chaque personne pour limiter la prolifération de ces nuisibles, tout en favorisant le maintien des autres espèces.

Et vous, dans ce monde en mutation, qu’êtes-vous prêts à changer ?![]()

Guillaume Tetreau, Chercheur en biologie moléculaire, microbiologie et toxinologie, Université Grenoble Alpes (UGA)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.